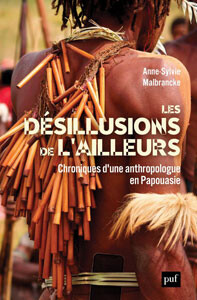

Nul n’est tenu d’aller rendre visite aux Papous. Mais on manquerait quelque chose à ne pas considérer ce qu’un long détour chez l’autre peut révéler de nous-mêmes. Cette expérience, parfois rude, Anne-Sylvie Malbrancke l’a vécue. Son récit, vivant, drôle et émouvant, est celui des aventures d’une anthropologue, sinon en déroute, du moins déroutée, témoignant de la « dissolution d’un fantasme » qu’on imagine assez largement partagé. Durant neuf mois, puis trois mois, elle a vécu parmi les Baruyas de Nouvelle-Guinée, à deux mille mètres d’altitude, sans eau, sans électricité ni accès Internet. Seul lien avec le monde extérieur : un téléphone satellite aux performances aléatoires. Quelques années plus tard, c’est parmi les Gebusis qu’elle a passé deux étés, cette fois dans une jungle tropicale, avec toute la faune enchanteresse qu’on devine. D’un voyage très idéalisé, la réalité sut rapidement dissiper les illusions, et ce n’est pas le moindre intérêt du livre que de nous faire partager les déboires de cette jeune femme dans un environnement si peu hospitalier. L’humour du récit doit beaucoup au ton mi-ironique mi-désabusé qu’elle met à rapporter son quotidien. Son équipement se révèle vite peu adapté et insuffisant, les Papous déconcertants par le mélange de curiosité, d’intérêt bien compris et de franche brutalité qui les caractérise, comme lorsqu’ils suggèrent de « tuer le mari de la blanche » pour mieux profiter de ses bienfaits. « Quand la blague devint trop récurrente, on s’acheta une machette de cinquante centimètres. » Ce décentrement brutal amène l’auteure à rire des situations contrariantes, à ne plus trop questionner les Papous et à « normaliser l’absurde ». Une initiation donc, dissuadant la quête d’un bon sauvage qui se révèle imaginaire. À leur décharge, il est clair que les Papous ont subi les effets aliénants de la colonisation australienne, laminant leurs repères, leurs coutumes, leurs valeurs. Loin de raviver l’ethnocentrisme du lecteur, les confidences d’A.S. Malbrancke l’invitent à considérer leur condition telle qu’elle est aujourd’hui, sans fantasmer leur passé, ni croire que visiter les Baruyas ressemble à J’irai dormir chez vous.