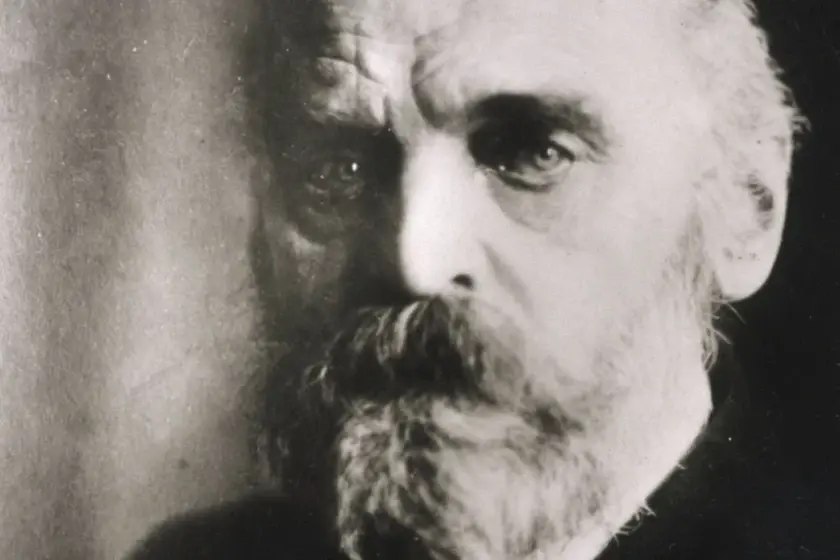

Ferdinand Tönnies, philosophe de formation et qui fut professeur à l’université de Kiel (Allemagne), est l’auteur de plusieurs centaines d’articles sur divers sujets sociologiques, mais on ne retient le plus souvent de lui qu’un seul ouvrage intitulé Gemeinschaft und Gesellschaft, soit Communauté et société. Publié en 1887, il sera lu, cité et critiqué par les fondateurs des sociologies allemande et française (Max Weber, Georg Simmel, Émile Durkheim), car il fournit une réponse à la fois intuitive et systématique à une interrogation présente chez tous les observateurs de l’époque : qu’est-ce qui différencie la société moderne de celles qui l’ont précédée ?

La démarche de F. Tönnies n’est pas du tout empirique, mais déductive. Il part d’une opposition proposée par le psychologue Wilhelm Wundt entre « volonté organique » et « volonté réfléchie », et y associe : l’organique c’est l’action guidée par le plaisir, l’habitude, la mémoire, le passé ; le réfléchi c’est l’action raisonnée, intéressée et tournée vers l’avenir. Ces dispositions donnent naissance à des modes de relations humaines que F. Tönnies peut ainsi opposer : d’un côté, les liens du sang, la famille, les relations personnelles, les rapports gouvernés par l’habitude, la coutume et la religion ; de l’autre, les rapports contractuels, encadrés par des lois créées à cet effet, les transactions marchandes, le salariat. Ce schéma lui permet de construire deux modèles sociaux, également idéal-typiques, qu’il va opposer systématiquement tout au long de son œuvre : la communauté et la société.

Ils s’incarnent dans des formes de vie contemporaines que F. Tönnies distribue ainsi : d’un côté, la vie de famille, du village, voire de la petite ville, de l’autre, la grande ville et la vie publique, à quoi il ajoute que le commerce est « ce qui donne le ton fondamental » de la vie urbaine. Mais F. Tönnies est un lecteur de Karl Marx, d’Herbert Spencer, de Henry Sumner Maine, philosophes et sociologues pour lesquels toute différence est un pas dans l’histoire de l’humanité. Aussi, la communauté et la société ne sont pas seulement des réalités qui coexistent et se complètent : ce sont des formations historiques, la seconde ayant succédé à la première. À la fin de son ouvrage, il les présente sous la forme de « deux ères qui se font face dans les grands développements culturels de l’humanité : l’ère de la société suit celle de la communauté. Celle-ci est caractérisée par la volonté sociale comme concorde, coutume et religion, celle-là par la volonté sociale comme convention, politique et opinion publique. »

À partir de là, F. Tönnies n’a pas de mal à souligner combien le 19e siècle, marqué par l’urbanisation, l’industrialisation, le capitalisme, le libéralisme économique, le développement des banques et de la condition ouvrière, se dirige vers une sociabilité de plus en plus rationnelle et froide, au détriment des liens communautaires existant auparavant (familles, villages, corporations). Or, F. Tönnies le déplore : la victoire de la société ne peut aboutir qu’à la défaite de la communauté. Cette défaite signifie à terme la dissolution de tout lien affectif sous l’effet de l’individualisme, de l’intérêt égoïste et des rapports contractuels. Il se montre donc critique vis-à-vis de la modernité, mais aussi en contraste ouvert avec les penseurs des Lumières pour lesquels l’État de droit, le libre commerce et l’émancipation de l’individu non seulement allaient de pair, mais étaient des idéaux à atteindre.