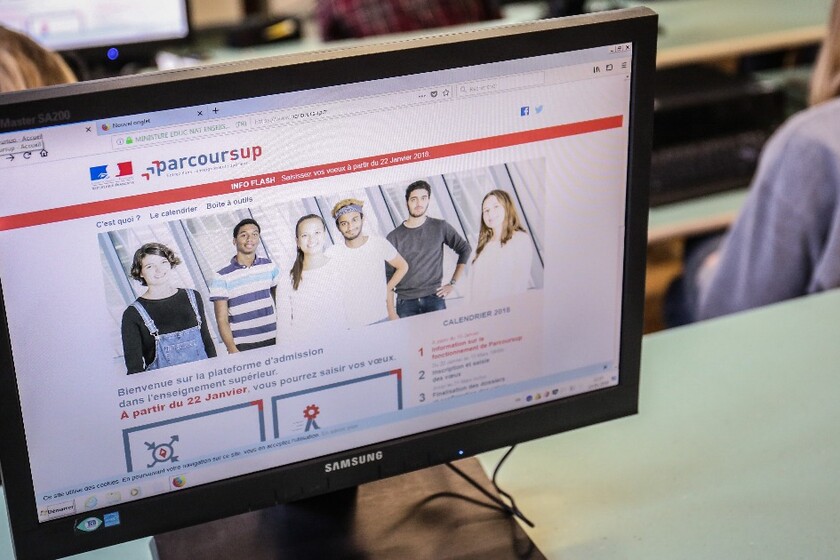

L’orientation scolaire, en particulier après le baccalauréat, n’en finit pas de faire la une. Les médias pointent régulièrement les déboires des différents systèmes informatiques de gestion de l’orientation des élèves : Affelnet pour la fin du collège, APB (admission postbac), puis Parcoursup pour la sortie du lycée. Impossible d’évoquer l’orientation scolaire sans parler du désarroi et de la frustration auxquels elle est associée chez les élèves et leurs parents !

Pour essayer de résoudre ces difficultés, des réformes sont régulièrement entreprises. Les dernières en date, les lois « Orientation et réussite des étudiants » de mars 2018 et « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » de septembre de la même année réorganisent le système public d’information et d’orientation, dans son fonctionnement même : réintégration des centres d’information et d’orientation (CIO) dans les établissements scolaires, rattachement des conseillers d’orientation aux conseils régionaux, etc.

Comme l’écrit Francis Danvers, chercheur en psychologie de l’éducation, « l’orientation des individus dans une société est, par excellence, une question idéologique et politique ». Celle des jeunes fait l’objet de débats particulièrement passionnés, tant elle recèle les projections de toute la société sur son avenir. Et ce, d’autant qu’on a assisté à un allongement de la durée des études décrit notamment par Marie Duru-Bellat et Élise Verley : « Entre 1982 et 1994, l’âge médian de fin d’études passe de 19 ans et 3 mois à 22. En 2001, un jeune sur deux sortant de l’enseignement supérieur a plus de 23 ans. »

Historiquement, l’orientation scolaire s’est focalisée autour de trois enjeux. D’abord la recherche d’une adéquation entre les formations et les emplois disponibles. Ensuite, la lutte contre les inégalités et le souci de l’égalité des chances. Enfin, plus récemment, apparaît la tentative de responsabiliser les jeunes et les familles, sur fond d’individualisation des politiques publiques.

Certains de ces enjeux traversent les politiques d’orientation depuis leurs prémices. À l’origine, comme l’a montré l’historien Jérôme Martin, l’orientation a une visée professionnelle : apparue au début du 20e siècle, elle se focalise sur l’insertion professionnelle de la jeunesse populaire, à la faveur des besoins en main-d’œuvre de l’après Première Guerre mondiale. L’enjeu est d’irriguer en compétences un marché du travail qui souffre des pertes démographiques liées à la guerre. Les années 1920 voient apparaître ainsi des « offices de placement », mis bientôt sous tutelle de la direction de l’enseignement technique. En parallèle, c’est l’essor de la psychologie appliquée qui va permettre le développement d’une pratique d’orientation plus scientifique, basée sur l’analyse des aptitudes.

L’orientation s’installe progressivement dans le paysage éducatif, avec l’instauration des centres d’orientation professionnelle en 1939, la création du diplôme d’État de conseiller d’orientation en 1944, et la création des CIO (centres d’information et d’orientation) en 1971. Avec les différentes réformes (en 1959, l’âge de fin d’étude est repoussé de 14 à 16 ans ; le collège unique est créé en 1975), la scolarité s’allonge. Naît alors une orientation scolaire, en amont de l’orientation professionnelle. Dès lors, l’orientation aide aussi à choisir une filière d’études, et non uniquement un métier.

Premier enjeu : anticiper les besoins de l’économie

Les ambitions des services d’orientation scolaire ont pendant longtemps recherché « l’adéquationnisme », c’est-à-dire l’adaptation des choix des élèves aux besoins du marché du travail. Cette préoccupation d’une « meilleure » adéquation entre formation et emploi n’a cessé d’irriguer les politiques publiques. La professionnalisation des cursus universitaires, considérés parfois comme trop académiques, en est un exemple : elle s’est traduite par la multiplication des diplômes professionnels dispensés par les universités à partir des années 1980, la création de la licence professionnelle en 1999, la mise en place du système LMD (licence-master-doctorat) en 2002, ou encore l’accent mis sur l’orientation et l’insertion professionnelles comme missions à part entière des universités (loi LRU, dite loi « Pécresse », de 2007). Autre exemple, la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 », conditionne le financement des CFA (centres de formation des apprentis) à la signature effective des contrats d’apprentissage entre jeunes et entreprises. Certes, la professionnalisation n’est pas toujours le but premier de ces réformes, mais toutes font faire aux établissements un pas de plus en ce sens. Ces évolutions sont difficiles à évaluer, notamment parce que les parcours dits « professionnels » sont souvent aussi plus sélectifs : leur meilleur taux d’insertion professionnelle n’est donc pas obligatoirement le signe que « l’adéquation » est une stratégie payante. Catherine Béduwé et Virginie Mora ont par ailleurs montré la difficile correspondance entre les parcours professionnalisants et la qualité de l’emploi 1. En tout état de cause, ces réformes ont laissé hors du champ politique la question, pourtant essentielle, des aspirations individuelles.