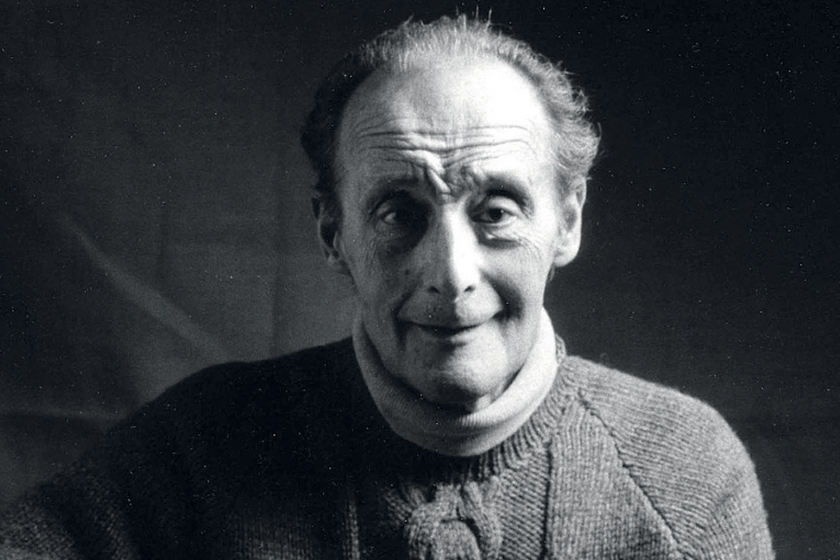

Gerhart Hirsch, Gérard Horst, Michel Bosquet… Tout au long de sa vie, André Gorz a utilisé de multiples signatures, comme autant de symptômes d’une identité fuyante. Il a toujours fallu qu’il tente d’« exister le moins possible », lui qui se voyait comme un « homme séquestré dans un monde étranger et hostile 1 ». Évitant les plateaux de télévision et étranger au monde universitaire, il n’est découvert par le grand public que tardivement, en 2006. « Nous devenons célèbres ! », déclare-t-il, narquois, à un ami 2 devant le succès en librairie de Lettre à D., récit introspectif de l’amour fusionnel qui le lie à Dorine, sa compagne. La fin est connue : c’est avec elle et à ses côtés qu’un soir de septembre 2007, il décide de mettre fin à ses jours.

Survenu il y a maintenant dix ans, ce suicide vient mettre un terme à une vie intellectuelle exigeante, celle d’un autodidacte relativement discret. La réflexion menée par Gorz a néanmoins eu un impact considérable sur la gauche des années 1960-1970. Elle a nourri des débats sur des sujets qui n’ont rien perdu de leur actualité, comme la réduction du temps de travail, le revenu universel ou encore la fracture de la société entre chômeurs et salariés. Son influence s’est exercée sur les syndicalistes de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), le Parti socialiste unifié (PSU), mais aussi à l’étranger, chez les « opéraïstes » italiens d’Antonio Negri, la social-démocratie suédoise et l’université brésilienne.

Un « métis inauthentique »

Soucieux du vivre mieux, Gorz tente d’esquisser les contours d’une nouvelle civilisation. Celle où le temps libre aurait supplanté le temps de travail, où l’individu se serait défait des fonctions de consommation et de production que la machine capitaliste lui assigne. Comment donner l’opportunité et l’envie de s’adonner à des activités librement choisies, autoproductives et coopératives ? Comment passer d’une société du « plus vaut plus » à une société du « moins, mieux, autrement » ? Bref, comment conquérir l’autonomie individuellement et collectivement ? Tels sont les questionnements qui se retrouvent au cœur de la pensée gorzienne, radicale à bien des titres, mais aussi pionnière en son genre. Gorz s’inquiète par exemple du réchauffement climatique dès 1954. C’est également à lui que revient la paternité du néologisme « décroissance », en 1972. À l’avant-garde du mouvement écologiste, il vient puiser dans le marxisme, l’existentialisme, mais aussi chez Ivan Illich et Herbert Marcuse, dont il fut très proche, les références pour formuler son « utopie concrète ».

Gerhart Hirsch, nom de Gorz à l’état civil, naît à Vienne en 1923 d’une mère catholique d’origine tchèque et d’un père juif directeur d’usine. Face à la montée de l’antisémitisme en Europe au début des années 1930, ce dernier se convertit au catholicisme et change de patronyme, ce qui n’empêchera pas sa famille d’être spoliée en 1939. Enfant, Gerhart, qui s’appelle désormais Horst, supporte difficilement cette origine juive qu’on lui intime de refouler. De cet imbroglio existentiel, il tirera une féroce autobiographie, Le Traître (1958), dans laquelle il n’épargne pas ses parents. Mais le traître, c’est lui : l’intellectuel condamné à s’isoler du monde. Se définissant comme un « métis inauthentique », Gorz n’aura de cesse d’affirmer, sans triomphe, qu’il « n’appartien(t) à aucune culture 3 » – plutôt qu’à plusieurs.

Il n’a que 16 ans quand il est envoyé en Suisse pour échapper à la mobilisation dans l’armée allemande. Il y décroche un diplôme d’ingénieur en chimie, fréquente les cercles littéraires étudiants, et se lance dans un apprentissage frénétique du français. Son refus, pendant plusieurs décennies, de s’exprimer et d’écrire en allemand témoigne de sa volonté de substituer une identité honnie à une autre, bricolée par ses soins. Et c’est le point de départ de ses thèses sur l’émancipation, que chacun doit conquérir. « Les individus ont à se construire eux-mêmes leur identité, à chercher eux-mêmes ce qui est “juste”, à former eux-mêmes, électivement, les communautés auxquelles ils puissent se sentir appartenir », déclare-t-il dans une interview 4.

Lecteur de Husserl, de Heidegger et de Hegel, ses recherches le mèneront tout naturellement à l’existentialisme de Jean-Paul Sartre, qu’il rencontre à Lausanne en 1946. S’ensuit une longue entrevue (trois heures) qui se révèlera décisive. Par la suite, « (Gorz) ne semble plus se complaire dans son isolement malheureux », écrit son biographe, Willy Gianinazzi.

L’aliénation capitaliste

Après avoir emménagé à Paris en 1949, Gorz, qui a épousé Dorine quelques mois plus tôt, travaille comme journaliste sous le nom de Michel Bosquet (« Horst » signifie « bosquet » en allemand). De Paris-Presse (1951), où il côtoie Jean-Jacques Servan-Schreiber, il rejoint ce dernier à L’Express (1955), puis cofonde Le Nouvel Observateur en 1964. Le journalisme est pour lui une activité alimentaire, à laquelle il reconnaît néanmoins un gros avantage, celui de lui permettre de rester alerte sur les sujets du monde et d’amasser des connaissances, en économie notamment. La publication du Traître en 1958 le fait connaître pour la première fois sous le nom de Gorz, et lui ouvre les portes des cercles existentialistes parisiens – Sartre le fera entrer dans sa revue Les Temps modernes en 1960.