Des pauvres qui, pour bénéficier d’une aide exceptionnelle de l’État, rédigent de brèves suppliques pour expliquer leurs souffrances et leurs besoins ; des immigrés sans-papiers confiés par l’État aux bons soins de la Croix-Rouge le temps de leur séjour en France ; des psychiatres humanitaires qui viennent témoigner des « traumatismes » subis par la population palestinienne… Point commun à ces trois situations : faire jouer ce que l’anthropologue Didier Fassin appelle, comme l’indique le titre de son dernier livre, La Raison humanitaire, c’est-à-dire la mobilisation de sentiments moraux (compassion, empathie, pitié) dans les politiques contemporaines. Un ouvrage qui représente un jalon important dans la trajectoire singulière du chercheur. Médecin de formation, il mène des recherches en épidémiologie et en santé publique dans des pays africains (Burundi, Tunisie) avant d’obtenir en 1988 un doctorat d’anthropologie, sous la direction de Georges Balandier, portant sur le « Marché de la santé » à Dakar. Par la suite, s’il consacre beaucoup de temps à enquêter sur les politiques du sida en Afrique du Sud, ses objets d’investigation tendent à se faire plus proches tout en se diversifiant : inégalités de santé toujours, mais aussi politiques d’immigration, traitement de la pauvreté, clivages de la société française… La Raison humanitaire, qui actualise des enquêtes menées sur ces différents terrains au cours des années 1990-2000, tire profit de cet éclectisme pour dessiner la portée et les limites du nouvel espace moral qui se dessine lorsque « les inégalités s’effacent au profit de l’exclusion, la domination se transforme en malheur, l’injustice se dit dans les mots de la souffrance, la violence s’exprime en termes de traumatisme ». Une analyse qui se nourrit également des engagements du chercheur : un temps médecin-expert chargé de rédiger des certificats médicaux pour les étrangers souhaitant se faire soigner en France, vice-président de Médecins sans frontières de 2001 à 2003, D. Fassin est actuellement président du Comité médical pour les exilés (Comede). Loin d’être implacable, la critique qu’il mène de cette raison humanitaire entend donc rendre justice à « l’intelligence, à l’honnêteté et au sens critique » des acteurs qu’elle implique, même si elle pointe des « contradictions qui leur échappent comme elles échappent à la société ».

Médecin, anthropologue de la santé, comment en êtes-vous venu à placer au centre de vos recherches les questions morales ?

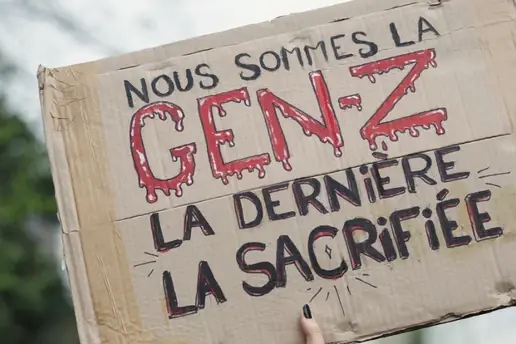

Je crois que mon engagement dans la médecine et l’anthropologie était déjà en lien avec les objets que j’étudie aujourd’hui : les inégalités, les injustices, proches ou lointaines. Mais en commençant à travailler dans les années 1990 à la fois sur les disparités de santé et sur les enjeux liés à l’immigration, j’ai été très vite amené à m’interroger sur la façon dont les sociétés traitaient ces questions. C’est-à-dire à m’intéresser non pas, ou pas seulement, à la manière dont des inégalités étaient produites par des rapports sociaux ou des histoires nationales, mais aussi à la manière dont la société les nomme et les qualifie, orientant ainsi les réponses qui leur sont apportées. C’est ainsi que je me suis intéressé à la façon dont des disparités sociales, qui concernaient principalement les banlieues et les quartiers dits « en difficulté », étaient qualifiées en termes de « souffrance », entraînant la création de lieux d’écoute (points d’accueil pour les jeunes, cellules de soutien aux RMIstes) où cette souffrance pouvait être dite. De même, avec Richard Rechtman (L’Empire du traumatisme, Flammarion, 2007), nous avons analysé la manière dont des situations de violence, qu’elles soient intimes (abus sexuels) ou collectives (guerres, tremblements de terre) étaient traduites en termes de « traumatisme », donnant lieu à une prise en charge psychologique des victimes.